Raumland / Rheinhessen

ラウムラント醸造所 / ラインヘッセン地域

ラウムラント醸造所 / ラインヘッセン地域

(上写真:ラウムラント一家。左から、次女カタリーナさん、創立者フォルカーさん、現当主マリー・ルイーゼさん、一家の母ハイデ・ローゼさん)

ラウムラント醸造所について

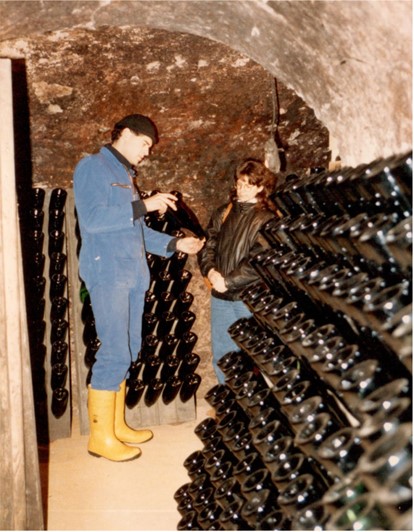

ラインヘッセンのフレアスハイム=ダルスハイム村に醸造所を構えるラウムラント醸造所のスタートは1984年。当時シュロスグート・ヤンゼンにてケラーマイスターを務めていたフォルカー・ラウムラントさんがゼクト造りを本職と決心し独立しました。畑を所有していなかったフォルカーさんですが、他醸造所のゼクト造りの委託事業にしばらくの間従事し、成功を収めます。89年にはハイデ・ローゼさんと結婚、90年にフレアスハイム=ダルスハイムにオフィスを兼ねた新居を構え、4ヘクタールのブドウ畑を購入、自社詰ゼクト造りをスタートさせます。

きっかけは学生時代に造った“ミュラートゥルガウのゼクト”

フォルカーさんがゼクト造りに傾倒したきっかけは醸造学校時代の出来事でした。

ガイゼンハイム大学に在学中の実技研修の際、

フォルカーさんは父親が醸造したミュラートゥルガウ種のワインをベースにゼクトを造りました。

ミュラートゥルガウで美味しいゼクトが造れるのか?と

周りの学生たちからは疑いの眼差しを向けられていたフォルカーさんでしたが、

なんと出来上がったゼクトが学内のコンテストでリースリングゼクトやシャンパーニュを抑えて優勝。

一躍注目を集めフォルカーさんはゼクトの可能性に注目、その道を歩むこととなります。

数々の受賞歴“ゼクトの帝王”

ラウムラントさんが初の栄誉を獲得したのは2005年。

ゴー・ミヨにて最優秀ゼクトに選出されたことが以降の大躍進のスタートとなりました。

その後も次々と各誌で賞を獲得。

今やゼクト関連の雑誌を開いてラウムラントさんが掲載されていないことが

無いといっても過言ではないような状況にまで昇り詰めました。

近年では、ゼクトハウスとして初のVDPメンバーに。

こうした快進撃を続けるラウムラントさんを、

いつしか人は“ゼクトの帝王”と呼ぶようになったのです。

10年に渡って醸造長を務める日本人醸造家 貝瀬和行氏

破竹の勢いのラウムラントさんですが、実はその中枢を長きに渡って担う日本人がいます。

貝瀬和行(かいせ かずゆき)氏。

ケラーマイスターとして10年ラウムラント醸造所に従事しています。

貝瀬さんは新潟県出身、3年間勝沼のワイナリーで醸造を経験した後渡独。

マイスター資格を取得し、ラインガウの醸造所でのマイスター経験を経て、今に至ります。

ラウムラントさんの求める高みを一緒に追い求め、今の地位にまで押し上げた立役者といえる貝瀬さん。

細やかな配慮が必要とされるゼクト造りに、日本人の細やかな感性が活かされています。

ラウムラントさんの定める品質基準は瓶内熟成の長さに依ります。

カテゴリーごとに最低熟成期間が設定されてはいますが、これはあくまでひとつの基準に過ぎません。

ラウムラントさんが飲み頃と判断しない限り、どんなに古いゼクトも出荷されることはありません。熟成期間の基準の高さがそのこだわりを表しています。

①畑は2002年より有機栽培に完全移行。

➁収穫は全て手摘み。

有機栽培により収穫された健全なブドウのみを使用します。

③ベースワインに使用されるのは全てキュヴェ(一番搾り果汁)のみ。

タイユ(二番絞り果汁)は一切使用しません。

クリアな果汁を使用することで

長期熟成に適したゼクトを生産することができます。

④ベースワインに濾過処理は行わない。

濾過をすると旨みが損なわれてしまうため、

ラウムラントでは一切の濾過処理を行いません。

100%キュヴェのみを使用するラウムラントさんのゼクトは長期熟成を必要とします。澱の自己分解により発生するアミノ酸などの旨味成分を長期にわたってしっかりワインに溶け込ませます。ラウムラントさんの定める基準は“最低でも36カ月”ですが、場合によってはリリースの順番が前後することも。飲み頃に対しての徹底したこだわりです。

⑥清澄処理を行わない。

ゼクトには泡立ちの良さが重要であると考えるラウムラントさん。酒質の安定を求めるならば必須の清澄作業ですが、ラウムラント醸造所では一切それを行いません。結果、ラウムラントさんのゼクトは泡持ちがとても良く、長く持続します。

ゼクト造りは人の手を介することが多いからこそ、細部へのこだわりが品質を左右します。細やかな配慮の積み重ねにより、ラウムラントさんのゼクトは驚くほどの純粋さと奥深さを獲得するのです。

生産者紹介一覧はこちら

生産者紹介一覧へ