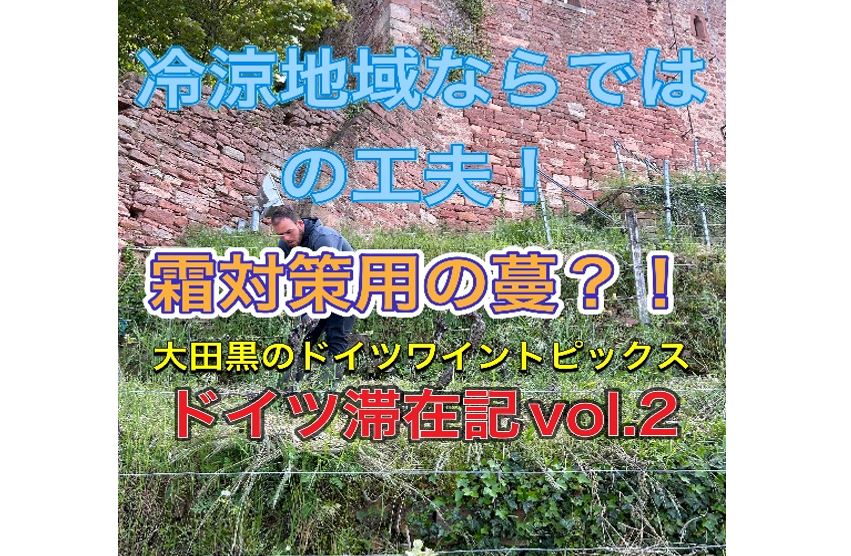

大田黒のドイツ滞在記vol.2~「冷涼産地ならでは?!霜対策用の蔓について」~

ドイツ・ビュルクシュタットからこんにちは。

現在フュルスト醸造所で研修が始まって1か月がたちます。

毎日教えてもらうことが多くこのドイツワイントピックスも日本にいる際とは違いネタは豊富に持っています。(笑)

現在畑での作業が多くぶどうの樹の剪定作業が始まっています。

選定方法等細かくお伝えすることもできるのですが

今回は「冷涼産地ならでは?!霜対策用の蔓について」のお話です。

ドイツは、ワイン用ぶどうの生産地域としても北緯50度にまたがるいわゆるぶどう栽培の北限とされる地域です。

北限ということはもちろんほかの地域と比べ冷涼です。

冷涼地域では、その寒さがゆえに春のぶどうの活動が始まった際には雹や霜の害による生産量低下が危惧されます。

その対策の一つとして興味深いのが「Frostflute(霜対策用の蔓)」です。

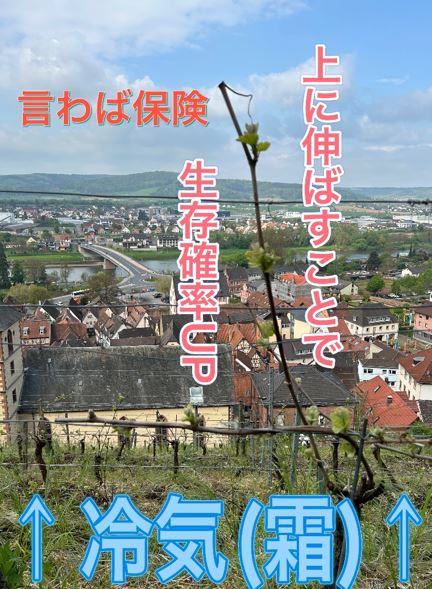

こちらの画像の通り、主幹から蔓を二つ伸ばし一つは上へもう片方は地面と平行にワイヤーに結び付けます。

この上に伸ばしている蔓を「Frostflute(霜対策用の蔓)」、平行に伸ばしている蔓を「Fruchtflute(通常蔓)」と言います。

霜が発生する原因の冷気は、地面に近い位置に漂います。

この冷気が冷たすぎる(気温で約-1~-1.5度以下)となると芽が凍ってしまいその芽自体がダメになってしまいます。

↓霜害にあった新芽。茶色く枯れたような状態になります。

今年は、そんなにひどくはないですが残念ながら一部の芽が霜にやられてしまいました。

霜害にあった樹の多くが斜面の下部のぶどうの樹の芽でした。(歩いて上り下りする距離で随分と状態が違います)

上記の通り霜の対策で2つ伸ばした蔓のうちの片方を地面と平行ではなく地面から遠ざけるように上に伸ばします。

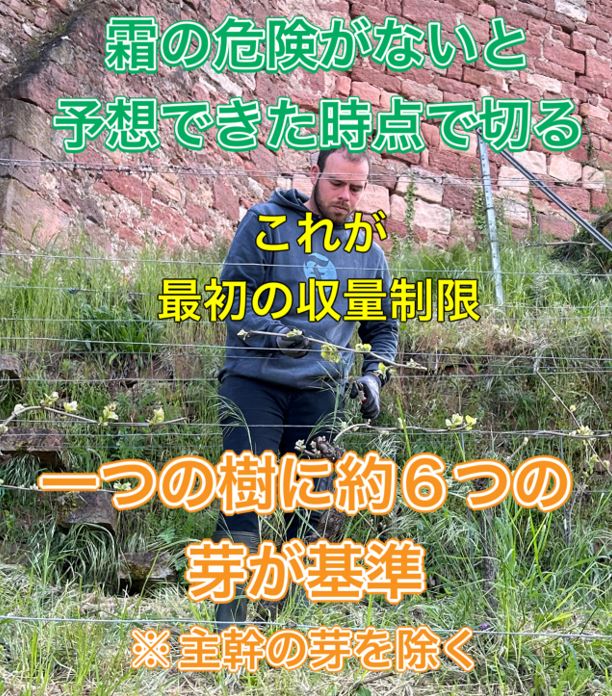

春の天気予報とにらめっこし、これ以降は霜の危険がないと判断した時点でどちらかの蔓を切ります。

この手法はいわば保険のようなものです。

ブルゴーニュ系品種のGG(特級)用の畑では、一つの枝に約6つの芽を基準としています。

もし、両方の蔓が何かしらの害にあってしまっていた場合両方の蔓でバランスを取ります。

主幹の芽は、来年の蔓にする予定を見越して芽かきと剪定をします。

ぶどうの樹の成長エネルギーは、芽や蔓に分配されるので剪定によって少なくすることで残った芽が力強く育つ効果もあります。

また、畑のすべての樹の芽の量を一定にすることで収穫の際に時期をある程度揃えることができます。

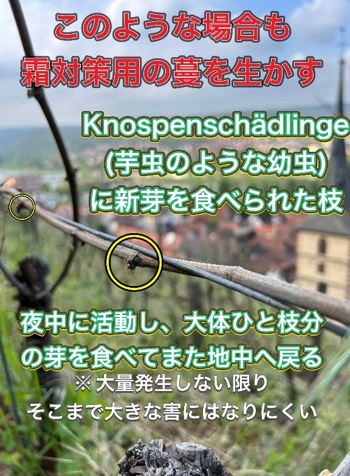

この霜対策用の蔓は、他にも害獣(この時期は主に鹿)やKnospenschädlinge(ぶどうの芽を食べる幼虫※画像参照)に芽が食べられてしまった際にも効果を発揮します。

Knospenschädlinge(ぶどうの芽を食べる幼虫)

「主に夜中に活動し一つの枝を伝って芽を食べて地面に落ちて隠れる。フュルスト醸造所では、殺虫剤、農薬の類は使わないのでひどい場合は夜中に手作業で駆除する。」

このKnospenschädlinge(ぶどうの芽を食べる幼虫)を畑で見つけた際は必ず仕留めなければいけません。そこまで大量発生するようなものではなく私が選定していても畝1列で多くて3~4本分くらいの樹が害にあっている程度です。

剪定作業は一つ一つ人の目で確認し手作業で切っていくのでなかなか手間と時間と労力のかかるお仕事です。

高品質なワイン造りを目指す醸造所はここまで仕事が多いのかと感嘆してしまう毎日です。

皆様にもお伝えできることが今後も毎日増えていくことかと思います。

他にもぶどうの蔓の剪定方法等についてはいろいろと細かい決まりがあり、お話がたくさんできるのですが、延々と続いてしまうので今回はこの辺で。

なんだか教科書みたいな内容になってしまいました。。

私の日々の細かい情報は、私のインスタグラムを是非ご覧ください!

.png)

.png)

.png)